Posté le 2 avril 2025 par Fred

Posté le 6 juillet 2025 par Fred.

Il existe deux manières principales de chiffrer les accords, la manière Jazz qui est utilisée pour le rock et toutes les musiques actuelles, et la manière classique, la basse chiffrée.

Note: Comme pour beaucoup d'articles en ligne, tout est ici déballé en une fois alors que pour une bonne assimilation il vous faudrait plutôt apprendre tout ça petit à petit dans le cadre d'un cours avec un bon prof sur plusieurs mois/années. Comprendre la théorie musicale sur le papier c'est bien, la comprendre avec ses oreilles prend beaucoup plus de temps. À bon entendeur !

Le chiffrage Jazz est un chiffrage dit "de couleur" c'est-à-dire qu'il indique la composition, donc les notes utilisées dans l'accord sans se soucier du renversement (contrairement au chiffrage classique), son avantage est justement de laisser le choix des renversements libre pour les interprètes ; ce qui est particulièrement appréciable pour les musiques improvisées.

Le chiffrage Jazz peut être disposé au-dessus de la partition solfègique mais n'a pas besoin de celle-ci pour être utilisé et peut donc figurer séparément dans ce que l'on appelle des grilles d'accords.

C'est LA façon de chiffrer les accords la plus répandue, elle est en fait utilisée presque partout en dehors de la musique classique.

La note fondamentale (ou tonique) de l'accord est indiquée par une lettre de l'alphabet (système de noms de notes anglo-saxon):

A = la, B = si, C = do, D = ré, E = mi, F = fa et G = sol.

La basse de l'accord est toujours la fondamentale (tonique) sauf si un slash, une barre oblique (/) est présent à la fin du chiffrage, dans ce cas il indique la basse de l'accord par la note qui va le suivre.

Exemple: C (accord de do majeur), C/E (accord de do majeur basse mi, c'est-à-dire avec un mi comme note la plus grave).

Puisqu'on est dans les barres, on peut également (bien que très rarement) avoir un chiffrage de type fraction avec une barre horizontale qui va séparer deux accords qui vont être joués simultanément, celui situé en bas plus grave que celui situé en haut.

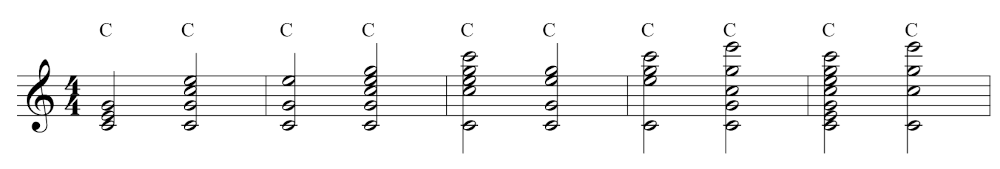

Le chiffrage jazz étant un chiffrage "de couleur", tous les renversements d'un même accord en gardant la même basse et toutes les variations d'un accord avec des redoublements de notes à l'octave vont avoir le même chiffage :

La notation pour les triades est assez simple:

Pour une triade majeure (tonique, tierce majeure, quinte juste) on note juste la fondamentale, F est donc une triade de fa majeur.

Pour une triade mineure (tonique, tierce mineure, quinte juste) on ajoute un m après la fondamentale, Am est donc une triade de la mineur.

Pour une triade augmentée (tonique, tierce majeure, quinte augmentée) on ajoute un + après la fondamentale, E+ est donc une triade augmentée de mi.

Pour une triade diminuée (tonique, tierce mineure, quinte diminuée) on ajoute un ° après la fondamentale, D° est donc une triade diminuée de ré.

Il existe des alternatives à cette notation beaucoup moins utilisées qu'il est préférable d'éviter, je vous les donne juste pour info:

- Dans certains pays d'Europe de l'Est on utilise parfois des lettres majuscules ou minuscules pour distinguer les accords majeurs ou mineurs, par exemple B est un si majeur et b est un si mineur.

- L'accord majeur noté avec un M majuscule. ex: BM est un si majeur et Bm est un si mineur.

- L'accord mineur noté min ou -

- L'accord augmenté noté aug

- L'accord diminué noté dim

Le powerchord (double stop tonique-quinte avec ou sans redoublements à l'octave et ne comportant donc pas de tierce) est lui chiffré 5 (les partitions de hard-rock ou de metal sont bourrées de E5 par exemple)

Les triades suspendues sont notées sus4 quand on substitue la tierce à la quarte juste (tonique, quarte juste, quinte juste) et sus2 quand on substitue la tierce à la seconde majeure (tonique, seconde majeure, quinte juste).

Exemple:

Les notes d'un Dsus4 sont ré sol et la (quels que soient les renversements et redoublements à l'octave).

Les notes d'un Fsus2 sont fa sol et do (quels que soient les renversements et redoublements à l'octave).

On peut parfois rencontrer des accords sus sans plus de précisions, dans ce cas c'est forcément un sus4.

La notation pour les tétrades est grosso-modo la notation des triades avec la septième ajoutée :

On va avoir trois types de septièmes, la septième majeure, la septième mineure et la septième diminuée.

La septième majeure va avoir le delta comme symbole Δ (maj7 est aussi utilisé mais le delta est tellement distinctif qu'il est beaucoup plus efficace pour reconnaitre l'accord en un coup d'œil), on va principalement avoir trois types d'accords avec cette septième :

L'accord Δ (majeur sept) (tonique, tierce majeure, quinte juste, septième majeure) ex: BbΔ (sib ré fa la)

L'accord mΔ (mineur majeur sept) (tonique, tierce mineure, quinte juste, septième majeure) ex: DmΔ (ré fa la do#)

L'accord Δ#5 (majeur sept dièse 5) (tonique, tierce majeure, quinte augmentée, septième majeure) ex: EΔ#5 (mi sol# si# ré#) (oui, aussi étrange que ça puisse paraître le + n'est souvent utilisé que pour les triades, dès les accords de 4 sons on lui préfère #5)

Attention: L'appellation orale "majeur sept" est un anglicisme provenant de "major seventh" (qui veut bien dire septième majeure) et induit souvent les élèves et apprenants français en erreur car ils/elles comprennent alors "triade majeure + septième mineure", malheureusement trop de musiciens (moi y compris) utilisent cette appellation orale pour qu'on puisse en changer.

La septième mineure est elle notée 7 et va être présente principalement dans ces accords:

L'accord 7 (sept) (tonique, tierce majeure, quinte juste, septième mineure) ex: F7 (fa la do mib) (aussi appelé "septième de dominante" ce qui est un peu long, de plus, cet accord n'a parfois pas la fonction de dominante notamment dans les grilles/structures de blues)

L'accord m7 (mineur sept) (tonique, tierce mineure, quinte juste, septième mineure) ex: F#m7 (fa# la do mi)

L'accord m7b5 (mineur sept bémol 5) (tonique, tierce mineure, quinte diminuée, septième mineure) qui peut aussi être noté Ø7 (semi-diminué) ex: Gm7b5 ou GØ7 (sol sib réb fa) (il n'y a pas de hiérachie entre ces deux notations qui sont utilisées aussi souvent l'une que l'autre)

L'accord 7#5 (sept dièse 5) (tonique, tierce majeure, quinte augmentée, septième mineure) ex: Ab7#5 (lab do mi solb)

L'accord 7sus4 (sept sus 4) (tonique, quarte juste, quinte juste, septième mineure) ex: B7sus4 (si mi fa# la)

Aussi l'accord 7b5 (sept bémol 5) (tonique, tierce majeure, quinte diminuée, septième mineure) ex: A7b5 (la do# mib sol) (bien que moins utilisé)

À noter que le chiffrage b5 ou #5 dans un accord n'a pas grand chose à voir avec le fait que la note en question soit # ou b, c'est juste une abréviation pour indiquer une quinte diminuée ou augmentée.

La septième diminuée n'est quant-à-elle utilisée que dans l'accord °7 (de septième diminuée ou tétrade diminuée) (tonique, tierce mineure, quinte diminuée, septième diminuée) ex: Bb°7 (sib réb fab labb).

Il existe aussi deux accords de 4 sons de sixte qui sont en fait des versions d'accords vus plus haut mais avec une basse différente que la tonique :

L'accord 6 (six) (tonique, tierce majeure, quinte juste, sixte majeure) ex: B6 (si ré# fa# sol#) qui est un G#m7/B

L'accord m6 (mineur six) (tonique, tierce mineure, quinte juste, sixte majeure) ex: Cm6 (do mib sol la) qui est un AØ7/C

Pour les accords de 5, 6 et 7 sons comportant donc 9e (seconde à l'octave), 11e (quarte à l'octave) et 13e (sixte à l'octave) on parle de superstructure.

La superstructure peut être utilisée à la fois pour imposer des couleurs d'accords bien précises ou pour juste imposer un mode sur lequel improviser sans obligation de faire sonner toute la superstructure de l'accord, à vous de vous mettre d'accord entre musiciens là-dessus.

Pour chiffrer les superstructures c'est à la fois plus simple et plus compliqué 😅.

La superstructure "commune" c'est à dire une 9e majeure, une 11e juste et une 13e majeure peut être abrégée dans sa notation.

Nous allons partir de l'accord du second degré de la gamme majeure (correspondant au mode dorien) pour expliquer ça :

m7 (mineur sept) (tonique, tierce mineure, quinte juste, septième mineure) ex: C#m7 (do# mi sol# si)

m9 (mineur neuf) (tonique, tierce mineure, quinte juste, septième mineure, neuvième majeure) ex: Dm9 (ré fa la do mi)

m11 (mineur onze) (tonique, tierce mineure, quinte juste, septième mineure, neuvième majeure, onzième juste) ex: D#m11 (ré# fa# la# do# mi# sol#)

m13 (mineur treize) (tonique, tierce mineure, quinte juste, septième mineure, neuvième majeure, onzième juste, treizième majeure) ex: Em13 (mi sol si ré fa# la do#)

Notez qu'un accord à 7 sons peut sonner "lourdingue" ou peut être injouable sur certains instruments, on a donc tendance à enlever des notes de l'accord pour alléger tout ça, c'est souvent la tonique et la quinte qui sont supprimées de l'accord et laissées à l'instrument qui joue les basses et lignes de basse.

Pour les accords majeurs c'est le même principe à un détail près: La 11e juste est à 1/2 ton de la tierce majeure et ce frottement étant souvent évité, cette 11e juste va être évitée dans le chiffrement.

Nous allons partir de l'accord du cinquième degré de la gamme majeure (correspondant au mode mixolydien) pour expliquer ça :

7 (sept) (tonique, tierce majeure, quinte juste, septième mineure) ex: F7 (fa la do mib)

9 (neuf) (tonique, tierce majeure, quinte juste, septième mineure, neuvième majeure) ex: Gb9 (solb sib reb fab lab)

13 (treize) (tonique, tierce majeure, quinte juste, septième mineure, neuvième majeure, treizième majeure) ex: G13 (sol si re fa la mi) pas de 11e dans l'abréviation sur les accords majeurs !

À ce sujet il y avait il y a quelques années la 11e dans l'accord quand on entrait un accord 9, 13 ou Δ9, Δ13 dans la partie séquenceur du logiciel Guitar Pro 5, mes élèves programmant leurs backing tracks nécessaires au cours d'improvisation sur ce logiciel ont eu le droit à des "Ouh là ! c'est quoi cet accord ?", j'espère que c'est corrigé sur les versions récentes de ce logiciel que je n'utilise pas.

En partant de l'accord du premier degré du système majeur on obtient :

Δ (majeur sept) (tonique, tierce majeure, quinte juste, septième majeure) ex: AbΔ (lab do mib sol)

Δ9 (majeur neuf) (tonique, tierce majeure, quinte juste, septième majeure, neuvième majeure) ex: AΔ9 (la do# mi sol# si)

Δ13 (majeur treize) (tonique, tierce majeure, quinte juste, septième majeure, neuvième majeure, treizième majeure) ex: BbΔ13 (sib ré fa la do sol) pas de 11e dans l'abréviation sur les accords majeurs !

Ensuite on va avoir de la notation non abrégée, sur l'accord du quatrième degré du système majeur on obtient :

Δ (majeur sept) (tonique, tierce majeure, quinte juste, septième majeure) ex: AbΔ (lab do mib sol)

Δ9 (majeur neuf) (tonique, tierce majeure, quinte juste, septième majeure, neuvième majeure) ex: AΔ9 (la do# mi sol# si)

Δ9#11 (majeur neuf dièse 11) (tonique, tierce majeure, quinte juste, septième majeure, neuvième majeure, 11e augmentée) ex: BbΔ9#11 (sib ré fa la do mi)

Δ13#11 (majeur treize dièse 11) (tonique, tierce majeure, quinte juste, septième majeure, neuvième majeure, 13e majeure, 11e augmentée) ex: BΔ13#11 (si ré# fa# la do mi sol)

Sur le troisième degré du système majeur on a un accord avec une seconde mineure et une treizième mineure, ces tensions sont en général évitées dans un accord mineur (parce que c'est plutôt moche) donc si vous voyez un jour un Cm7b9 ce sera plus une indication qu'il faut jouer en C phygien plutôt qu'un souhait de coloration d'accord.

Sur le septième degré du système majeur, l'accord semi-diminué est souvent sans superstructure, une 11e juste ou une 13e mineure ou majeure peuvent être ajoutées, si vous voulez ajouter une tension à l'accord en en sautant une autre (une 11e sans mettre de 9e par exemple) il faut ajouter add avant cette tension :

Gm7b5add11 (sol sib réb fa do)

Am7b5addb13 (la do mib sol fa)

Ceci est aussi applicable aux triades:

Bmadd9 (si ré fa# do#)

Si vous voulez absolument imposer à l'interprète d'enlever une note de l'accord (assez rare) il faut ajouter omit avant cette tension :

CΔ9omit3 (do sol si ré)

Il existe aussi la notation alt qui laisse la liberté à l'interprète de mettre les tensions de son choix parmi celles du mode altéré (7e mode du système mineur mélodique) en général on va avoir un accord avec une b9 ou une #9 et une b5 ou une #5 donc G7alt peut être égal à G7b5b9, G7#5#9, G7b5#9, G7#5b9 principalement.

Je crois qu'on a fait le tour pour ce qui est de comprendre cette notation, je vous mets juste quelques accords de dominante altérés car c'est souvent là où la notation est impressionnante quand on apprend :

D7b9b13 (ré fa# la do mib sib)

E7#9b13 (mi sol# si ré fa## do)

F13#11 (fa la do mib sol si ré)

Le chiffrage classique ou basse chiffrée est un chiffrage de renversement ou de voicing si vous préférez. Dans l'écriture classique, chaque note d'un accord est vue comme un point dans une ligne mélodique, point ayant un avant et un après, une conception très horizontale où l'accord n'est que le cliché instantané de plusieurs mélodies se superposant, la basse chiffrée est toutefois un concept bien vertical.

Ce chiffrage s'est développé avec la musique baroque, comme façon de simplifier la lecture pour les organistes, (lire 4 portées ou plus en même temps en jouant sur des claviers avec les 4 membres n'est pas de tout repos) le but était d'écrire seulement les lignes de mélodie et de basse sur la partition et les notes des voix intermédiaires étaient déduites de part ce chiffrage par l'organiste, ce système de notation pour orgue a ensuite été abandonné.

Après la période baroque, la basse chiffrée sert surtout à l'analyse et à la composition, son apprentissage est indissociable d'un cours d'écriture/analyse/composition classique, d'ailleurs si vous voulez découvrir ou approfondir, il y a Jean-Louis Fabre qui à travers ses cours et sa chaine YouTube Gradus ad Parnassum fait un excellent travail de démocratisation de l'écriture classique.

Le principe de base de la basse chiffrée est de superposer des chiffres correspondant aux intervalles présents dans le renversement.

Ce chiffrage est purement un chiffrage d'intervalle et est neutre au niveau "couleur", le même chiffrage partant d'un degré différent de la même tonalité donnera donc une coloration différente.

Comme je l'écrivais plus haut, s'intéresser à la notation en basse chiffrée en dehors d'un cours d'écriture classique n'a aucun sens mais en guise d'aperçu, vous pouvez avancer la vidéo suivante à 15:33 pour avoir une explication claire du chiffrage pour des accords de 3 sons.